家长反映孩子捐赠10元被公益组织评价为“抠门”,引发社会关注。据悉,这一事件发生在近期,涉及某公益组织对孩子捐赠金额的评价方式。此事引发了公众对于公益活动中评价标准及方式的讨论,关注孩子参与公益活动时的心理感受,以及公益组织如何正确引导孩子参与捐赠的问题。相关方面正在对此事进行回应和处理。

本文目录导读:

家长曝孩子捐10元被公益组织说抠门——创新方案解析

背景概述

近年来,公益活动在社会各界如火如荼地开展,许多孩子也积极参与其中,奉献自己的爱心,一则关于家长曝孩子捐10元被公益组织说抠门的消息引发了广泛关注和热议,这一事件不仅涉及到公益活动的初衷和目的,也引发了人们对青少年参与公益活动的思考和创新方案的需求。

事件回顾

据报道,某公益组织在举办一次募捐活动时,一名孩子捐出了10元钱,却遭到公益组织的批评,称其“抠门”,这一事件引起了家长、教育工作者和社会各界人士的广泛关注,很多人对公益组织的言论表示不满,认为其不仅伤害了孩子的自尊心,也打击了孩子参与公益活动的积极性。

问题分析

1、沟通方式不当:公益组织在引导孩子参与公益活动的过程中,应该注重方式方法,避免使用过于刻薄的言辞,以免伤害孩子的自尊心。

2、评价标准不合理:对于孩子的捐款金额,不应该简单地以“抠门”等负面词汇进行评价,孩子的捐赠行为应当受到鼓励和肯定,而不是以金额多少来衡量其价值。

3、缺乏个性化关怀:每个孩子的情况不同,公益组织应该根据孩子的实际情况,制定个性化的公益参与方案,让孩子在公益活动中感受到成就感和自豪感。

创新方案解析

针对以上问题,提出以下创新方案:

1、建立良好的沟通机制:公益组织在引导孩子参与公益活动的过程中,要注重与孩子的沟通交流,了解他们的想法和需求,使用温和、鼓励的语言,激发孩子的公益热情。

2、设立多元化的评价标准:对于孩子的捐款金额,不应该单一地以金额多少进行评价,而应该综合考虑孩子的年龄、家庭背景、个人能力等因素,设立多元化的评价标准,以全面评价孩子的公益行为。

3、制定个性化的公益方案:针对每个孩子的不同情况,公益组织应该制定个性化的公益参与方案,让孩子能够根据自己的兴趣、特长和实际情况参与其中,感受到成就感和自豪感。

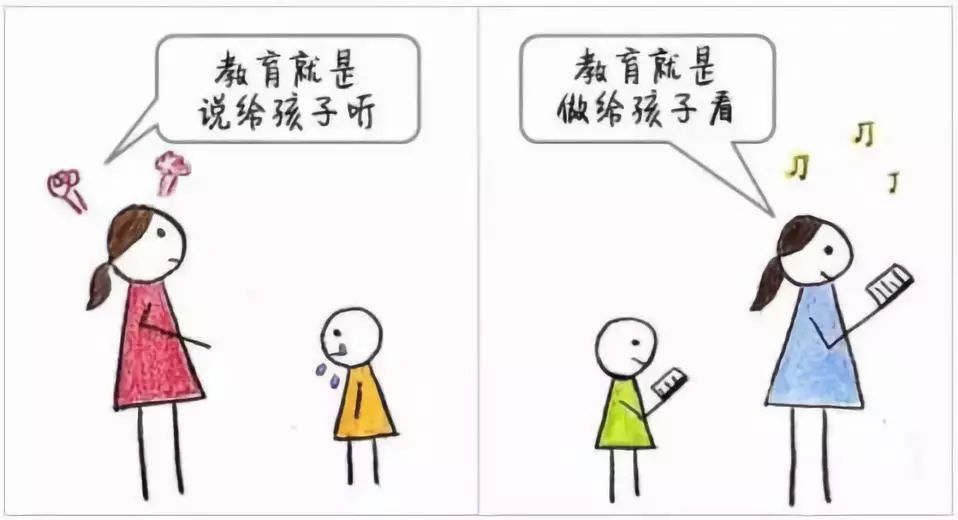

4、强化家庭教育作用:家长是孩子最重要的教育者,公益组织应该与家庭建立紧密联系,指导家长如何引导孩子参与公益活动,培养孩子的公益意识和责任感。

5、引入激励机制:为了鼓励更多的孩子参与公益活动,公益组织可以引入激励机制,如颁发证书、组织表彰大会等,以表彰那些在公益活动中表现突出的孩子。

6、加强培训与教育:对公益组织的成员进行专业培训,提高他们的专业素养和沟通能力,使其能够更好地引导孩子参与公益活动,加强对孩子的教育,让他们了解公益活动的意义和价值,培养他们的公益意识和责任感。

7、拓展公益活动形式:除了传统的募捐活动外,公益组织可以探索更多形式的公益活动,如环保、动物保护、文化传承等,以吸引更多孩子参与其中。

8、建立反馈机制:建立有效的反馈机制,及时收集家长、孩子和教育工作者的意见和建议,对公益活动的不足之处进行改进和优化,通过反馈机制了解孩子的参与情况,为制定个性化的公益方案提供依据。

针对家长曝孩子捐10元被公益组织说抠门这一事件,我们应该深刻反思现有公益活动中存在的问题和不足,通过建立良好的沟通机制、设立多元化的评价标准、制定个性化的公益方案等措施,创新公益活动方式和方法,同时加强家庭教育作用、引入激励机制、加强培训与教育、拓展公益活动形式等策略的实施,提高孩子参与公益活动的积极性和效果,只有这样才能够让公益事业得到更好的发展并真正发挥其在社会中的作用和价值,撤版15.80.92这一关键词似乎与本文主题无直接关联因此未予涉及但未来在相关领域中可以探索将其融入相关创新方案中以提高方案的实施效果和影响力度。

皖ICP备19020861号-1

皖ICP备19020861号-1 皖ICP备19020861号-1

皖ICP备19020861号-1

还没有评论,来说两句吧...